| 表板の力木

裏板同様、力木の面出しが重要です。表板の力木の外れは、裏板の外れ(音の輪郭がぼやける)以上に音にも外形にも影響がでやすいので時間をかけて完璧を目指すべきだと思います。慣れればこちらも5日もあれば十分できますが、Xブレースのクロスを組むなどの作業も加わりますので、最初は10日はみておく方がいいでしょう。 |

| 力木の切り出し

必要な部材のサイズを必要な厚み+αで取り、テーブルソーで切りだしていきます。力木の高さが材に比べ てかなり低い場合は、自働カンナを先に通してもいいのですが、今回はさほど落とす必要がなかったので、テー ブルソーで切ってから、カンナで仕上げることにしました。 いつもは10mm幅程度にするのですが、今回は少し太めの力木にしています。理由は何となくです。幅は12mm、 9mm、6mmの3種類だったと思うのですが、記憶が定かではありません。 |

|

カンナがけの際、端部の角を丸めてしまいやすいので(これも実際にしてみないと、言葉だけではわかりに くいと思いますが)、先に厚みを出してから、必要な長さに切り落としました。 |

| Xブレース接着面の整形

2mm下がった位置に直線を引き、それを目処にアールをつけていきます(私の場合)。なお、Xブレースの 交点付近にはRはつけていません。そこまでRをつけてしまうと、交差部分を完全に接着することが難しく なりますので。 罫書いた線を目処に、カンナでアールを出します。アールが揃うように2本まとめてカンナがけします 。最終的にサンドペーパーで仕上げるのは裏板同様です。ペーパーだけで仕上げる人もいるでしょうし (ベルトサンダーで仕上げる人もいる)、ディスク(Rを付けて彫り込んだ板) を利用する人もいます。 この辺も自分の得意な方法、製作に対する考え方の違い等有りますので、どれが正解ということはないと 思います。 |

力木の接着面を整形する場合は、必ず側面に対して、接着面が垂直になるよう気をつけます。クランプで 締める場合は、多少おかしくても表板が変形することで接着しますが、将来の故障や表板の歪みの原因に なったりしますので、必ず垂直に仕上げます。 力木の接着面を整形する場合は、必ず側面に対して、接着面が垂直になるよう気をつけます。クランプで 締める場合は、多少おかしくても表板が変形することで接着しますが、将来の故障や表板の歪みの原因に なったりしますので、必ず垂直に仕上げます。

写真は、逆側の側面のがおかしいですね(直方体でなく台形に見える)。カンナがけして、ちゃんと直し ておきます、はい。 |

| Xブレースの接着(1本目)

|

罫書けたら、ピラニア鋸で線より内側に切り目を入れ、ノミできっちりに合わせます。もう1本のXバーの 溝とぴったり隙間なく合うのが理想です。布を貼ってしまうと見えない部分ですが、溝が深すぎると、強度が落ちたり、異音がでたりする原因になり ますので、丁寧に施工します。 少し浅め、狭めで止めておいて、相方のXブレースがあらかたできてから、 合わせながら微調整して仕上げていった方が無難です。 罫書けたら、ピラニア鋸で線より内側に切り目を入れ、ノミできっちりに合わせます。もう1本のXバーの 溝とぴったり隙間なく合うのが理想です。布を貼ってしまうと見えない部分ですが、溝が深すぎると、強度が落ちたり、異音がでたりする原因になり ますので、丁寧に施工します。 少し浅め、狭めで止めておいて、相方のXブレースがあらかたできてから、 合わせながら微調整して仕上げていった方が無難です。 |

| Xブレースの接着(2本目)

|

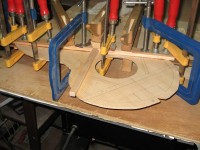

予算に余裕があれば、木製クランプ(カムクランプ)方がよいと思いますが、私のように予算がなく金属製のクランプを 使う場合は、まず上から力を加えなくても接着面が完全密着するまで精度を出しておき、接着する時には、無理に力をかけ すぎないことが大切だと思います。しかし締め足りないと、今度は力木と表板の間に接着剤がかんで、強度が確保できなかったり、将来的に力木が外れたりし ますので、余計な接着材はすべて絞り出す程度の力で締めることは必要です。文字にすると難しそうですが、何回か経験すれば 締める時の手ごたえで分かるようになります。クランプで締められれば、1本目同様、お湯で接着剤の汚れを掃除し、しっかり 隙間なくくっついているか丁寧に確認します。 予算に余裕があれば、木製クランプ(カムクランプ)方がよいと思いますが、私のように予算がなく金属製のクランプを 使う場合は、まず上から力を加えなくても接着面が完全密着するまで精度を出しておき、接着する時には、無理に力をかけ すぎないことが大切だと思います。しかし締め足りないと、今度は力木と表板の間に接着剤がかんで、強度が確保できなかったり、将来的に力木が外れたりし ますので、余計な接着材はすべて絞り出す程度の力で締めることは必要です。文字にすると難しそうですが、何回か経験すれば 締める時の手ごたえで分かるようになります。クランプで締められれば、1本目同様、お湯で接着剤の汚れを掃除し、しっかり 隙間なくくっついているか丁寧に確認します。 |

接着完了後の写真です。太めの力木を貼っているのがよくわかると思います。接着できれば、再度目視による確認だけでなく、 タッピングで接着不良の場所がないか確認します。 接着完了後の写真です。太めの力木を貼っているのがよくわかると思います。接着できれば、再度目視による確認だけでなく、 タッピングで接着不良の場所がないか確認します。

接着不良が見つかれば、修正可能な場合は、接着材を流しこんで押さえてやればいいですが、修正不能の場合は、外して 貼り直し(力木は作り直し)ます。 |

| 指板下の力木接着

力木は接着後、板の反る力に負けて変形する場合がありますので、できるだけ高めの状態で貼り付けて、形状が安定した頃 を見計らって、本来の高さに削り込んでやるほうがよいようです。実際には面倒なので、+1mmぐらいしかとらないのです けど、一応知識として知っていることを披露してみました。 接着面が仕上がれば、必要な長さにノコギリで落とし(今回は後で長さを落としましたが、多分、先に長さを落としてから サンディングした方が楽です)、接着します。この作業も3月にしていますので、 LIQUID HIDE GLUEが寒さで硬かったので、 お湯につけてゆるめてから使用しています。 |

クランプで締めて、余分な接着剤を絞り出し、お湯で掃除するのはいつもと同じなので作業写真は省略。ただ、今までの力木と 異なり接着面にRがありませんので、表板側のあて木をしならせる必要がなく、厚めのあて木をしています。今回はノンアジャス タブルロッドを使う予定なので、指板下の力木に高さがそれほど必要なかったので、Xブレースと同じ幅広で低めの力木にしてい ます。個人的な感覚ですが、指板下の力木は音にはあまり影響が無く、それよりも強度を出す意味が強いと思っていますので、強度さえ 確保できたら十分で、形状は深く考える必要はないと思っています。しかし、実際に写真で見てみると、パーラーギターに幅12mm の力木を配置すると、かなり「ごっつい」って感じがしますね。 クランプで締めて、余分な接着剤を絞り出し、お湯で掃除するのはいつもと同じなので作業写真は省略。ただ、今までの力木と 異なり接着面にRがありませんので、表板側のあて木をしならせる必要がなく、厚めのあて木をしています。今回はノンアジャス タブルロッドを使う予定なので、指板下の力木に高さがそれほど必要なかったので、Xブレースと同じ幅広で低めの力木にしてい ます。個人的な感覚ですが、指板下の力木は音にはあまり影響が無く、それよりも強度を出す意味が強いと思っていますので、強度さえ 確保できたら十分で、形状は深く考える必要はないと思っています。しかし、実際に写真で見てみると、パーラーギターに幅12mm の力木を配置すると、かなり「ごっつい」って感じがしますね。 |

| ブリッジプレートの接着

ブリッジの幅(長さ)より数ミリ大きめに取り、ノコギリで切断します。最終的にカンナで仕上げますので、少し大きめに切 り出し、カンナで面を整えます。Xブレースと接する斜辺は、木目に対して垂直方向(に近い)形でカンナを当てるので欠けやす くなります。先に形を整えてから、幅を出す方が無難でしょう。欠けたとしてもその部分を切り落とすことができますので。 |

|

クランプは懐の深いものを用意しないと届きません。クランプをかける時は、表板に不要なストレス(クランプ自体の重量) がかからないようにします。ゴーバークランプ等を使うなら、特に考えなくてもいいことですが。一晩放置して、接着完了です。 |

| ブリッジ周りの力木接着

※ご注意 |

|

Xブレース側に穴をあけて、細い力木を通すパターンもあります。私はやったことがないので、よくわからないのですが、 強度もでそうですが、面合わせの処理も楽になりそうです。 |

|

力木の接着は、方法だけでなく、貼る順番も人によってバラバラです。自分がやりやすい、あるいは自分が一番きれいな形 に仕上げやすい方法を選べばいいと思います。 |

|

接着は硬化までの待ち時間がかかりますので、できれば複数を同時に貼る方が効率的です。この補助の力木と、サウンド ホールの補強材、Xブレースと側板を繋ぐ力木は、この段階では整形だけで後でまとめて貼っています(後述)。 |

| サウンドホール周りの補強

Xブレースのクロス部の形にあうように、小さいカンナを使って、面を合わせます。木目と平行方向に削るので、欠ける危険 はありませんが、削りすぎに注意が必要です。 |

作業は、実際のXブレースと合わせながら、ぴったりになるように仕上げていきます。Xブレースと接する面が仕上がれば、 次にサウンドホール側を整形していきます。二等辺三角形になる線を鉛筆でマーキングし、ノコギリでラフにカットします。 作業は、実際のXブレースと合わせながら、ぴったりになるように仕上げていきます。Xブレースと接する面が仕上がれば、 次にサウンドホール側を整形していきます。二等辺三角形になる線を鉛筆でマーキングし、ノコギリでラフにカットします。

カットできれば、こちらも小さいカンナで仕上げます。形が整えば、サンドペーパーを使い面取りをします。この作業、多分してもしなくてもいいだろうと思います(角が立った まま貼ってあるギターもたくさん有る)。音に関係なさそうですし、サウンドホールから決して見えないので、単に気持ち の問題なんだろうなと思います。 |

|

どちらの補強材も、整形できたらタイトボンド?を塗り、クランプでずれないように注意しながら、締めて接着しました。 あふれた接着剤は可能な限り乾く前に除去するのもいつもと同じです。 |

| Xブレース横の力木他の接着

特に私のようにクランプで作業される方は、クランプ同士が当たらない位置を考えて、効率的に作業をすすめる必要があると 思います。まとめ貼り1日目は、ブリッジ周りの補助ブレース1本と、側板につながる力木1本です(写真に写っている側板に 延びる力木2本は置いてあるだけで貼っていない)。 |

2日目は、側板につながる力木2本と、サウンドホール回りの補強材2本をまとめ貼りしました。あとで考えると、1日目に ブリッジ周りの力木(メインの方)と、側板へ延びる力木1本、サウンドホール回りのXブレースの補強板を貼り、2日目にブ リッジ周りの補助ブレースと側板へ延びる力木2本と、サウンドホール回りの補強材2本を貼った方が、更に効率的でした。 2日目は、側板につながる力木2本と、サウンドホール回りの補強材2本をまとめ貼りしました。あとで考えると、1日目に ブリッジ周りの力木(メインの方)と、側板へ延びる力木1本、サウンドホール回りのXブレースの補強板を貼り、2日目にブ リッジ周りの補助ブレースと側板へ延びる力木2本と、サウンドホール回りの補強材2本を貼った方が、更に効率的でした。 |

| 力木の面取りと整形

ノミを少しずつ角度を変えながら、力木を削り、曲面を作っていきます。逆目にはいらないように注意します。ざっくりいっ て大きな欠けができたり、最悪裂けてしまったりすることがあります。もし逆目と気付いたら、無理に続けて傷口を深くする ことなく、逆から刃物を入れましょう。 でも、端部分は逆目でもその方向からしか刃物を入れられませんので、そこはよく切れる刃物を使い、誤魔化し誤魔化しで 仕上げます。ノミでおおよその面が出れば、最後はサンディングで仕上げるのは、裏板の力木同様です。 |

面取りができたら、次に端部を薄く加工します。裏板の時にも書いたと思いますが、端を薄くして力をにがしてやらないと、 最悪力木が折れてしまうことがあります。刃の薄い幅広のノミで、撥ね上げるように削っていきます。端部は逆目であろうと 、一方向から刃物をいれることになりますので(片方が柾目なら、反対側は逆目になりますよね)、力木を割ってしまわない ように注意します。 面取りができたら、次に端部を薄く加工します。裏板の時にも書いたと思いますが、端を薄くして力をにがしてやらないと、 最悪力木が折れてしまうことがあります。刃の薄い幅広のノミで、撥ね上げるように削っていきます。端部は逆目であろうと 、一方向から刃物をいれることになりますので(片方が柾目なら、反対側は逆目になりますよね)、力木を割ってしまわない ように注意します。

端部はノミの切除のみで、サンディングはしません。私は刃物の使い方が下手なので、サンディングを多用しますが、刃物 を上手に使う人は、殆どサンドペーパーを使わないようです(日本の場合。外国ではまた異なります)。いつかその域にたど りつきたいですが、多分永久に無理な気がします。 |

面取りと端部の加工ができれば、Xブレースの交点に布を貼って終了です。以前は、布を貼るのに膠やタイトボンドを使った ことがありますが、今回は綺麗な白にしたかったので、木工用ボンド(白色のやつ)を使いました。写真ではわかりにくいと思いますが、?ブレースは交点を頂点に、端に向かって少し高さを落としています。これもどうす るかは好き好きでいいと思います。私自身、全てのパターンを試した訳でも無いですが、何となくこのパターンでしています。 面取りと端部の加工ができれば、Xブレースの交点に布を貼って終了です。以前は、布を貼るのに膠やタイトボンドを使った ことがありますが、今回は綺麗な白にしたかったので、木工用ボンド(白色のやつ)を使いました。写真ではわかりにくいと思いますが、?ブレースは交点を頂点に、端に向かって少し高さを落としています。これもどうす るかは好き好きでいいと思います。私自身、全てのパターンを試した訳でも無いですが、何となくこのパターンでしています。 |

| 力木の最終調整

昔は、リペアショップなんかで、ギターのボディを叩いて「ここの力木が外れてるよ」なんて言われると、「すごい、私には とてもできない。プロは違うな」と思ったものですが、ギターを作り始めて、しょっちゅうボディを叩くようになると、案外簡 単に判別できることが分かりました。単に慣れだけの問題でした。蛇足ですが、ついでなので書くと、力木の外れを確認するに は、叩くだけでなく力木の上を押すというのも有効です。「ギシギシ」っと音がしますし、ちゃんと接着されているところと 異なり、板が動きます。 |

|

高音側はもう少し音が硬めになるように、1本細い力木を加えました。お得意の、意味があるのかないのか分からないけれ ど、エンドブロックに突き刺してみるパターンです。 結果を書いておきますと、箱に組んだとき、低音部は響きがまだ足りない感じになりました。もう少しスキャロップを入 れた方がよかったのかもしれません。高音部はかなり改善されたと思いますが、親の欲目かもしれません。 |

ブレース材はアイチ木材加工さんで購入したものです。気持ち追柾ですが、ブレース材としては合格でしょう。 スプルースの丸太を割る場合、まず一番いい部分で表板を取り(表板は完全な柾目であることが基本です)、 残りの部分から、力木やライニングなどの内部材を取っていくはずですので、運が良ければ完全な柾目に当た りますが、今回のように若干追い柾になる確率の方が高いように思います。

ブレース材はアイチ木材加工さんで購入したものです。気持ち追柾ですが、ブレース材としては合格でしょう。 スプルースの丸太を割る場合、まず一番いい部分で表板を取り(表板は完全な柾目であることが基本です)、 残りの部分から、力木やライニングなどの内部材を取っていくはずですので、運が良ければ完全な柾目に当た りますが、今回のように若干追い柾になる確率の方が高いように思います。 テーブルソーで切りだせれば、カンナで厚みを揃えます。写真はXブレースと指板下の3本をまとめてカンナ がけしているところです。

テーブルソーで切りだせれば、カンナで厚みを揃えます。写真はXブレースと指板下の3本をまとめてカンナ がけしているところです。 端部で2mm下がるようにアールをつけます。裏板のRの時と同じで、2mmにした理由は何となくです。表板に Rをつけておかないと、完成後、中心部が凹んでいるように見えるようです。また、Rをつけることで表板の 強度を上げられます。つけすぎると逆に響きを殺してしまうので、そのあたりは適当に。

端部で2mm下がるようにアールをつけます。裏板のRの時と同じで、2mmにした理由は何となくです。表板に Rをつけておかないと、完成後、中心部が凹んでいるように見えるようです。また、Rをつけることで表板の 強度を上げられます。つけすぎると逆に響きを殺してしまうので、そのあたりは適当に。 Xブレースの接着には、LIQUID HIDE GLUEを使いました。3月5日の作業ですので、裏板の力木同様お 湯であたためています。接着も裏板同様クランプを利用しました(クランプを使わない方が好ましいのも裏 板同様)。締める時は接着剤で滑ってずれやすいので注意します。表板側のあて木の弾力を利用して密着させ るのも裏板の時と同じです。ここでもあふれた接着剤が固まる前に、歯ブラシに水(お湯)をつけて掃除します。音に影響の大きい部分ですので、きっちり隙間無くくっついていなければ、外してやり直す方がよいでしょう 。Xブレースの1本目が貼れたら、交差部を力木に組み合わせる溝を罫書きます。貼る前に交差部を仕上げてし まう人もいますが(作業だけを考えると、そちらの方が楽です)、1本目の力木を貼る時にほんの少しでもずれ たらおしまいになるので、私は貼ってから溝を切ります。

Xブレースの接着には、LIQUID HIDE GLUEを使いました。3月5日の作業ですので、裏板の力木同様お 湯であたためています。接着も裏板同様クランプを利用しました(クランプを使わない方が好ましいのも裏 板同様)。締める時は接着剤で滑ってずれやすいので注意します。表板側のあて木の弾力を利用して密着させ るのも裏板の時と同じです。ここでもあふれた接着剤が固まる前に、歯ブラシに水(お湯)をつけて掃除します。音に影響の大きい部分ですので、きっちり隙間無くくっついていなければ、外してやり直す方がよいでしょう 。Xブレースの1本目が貼れたら、交差部を力木に組み合わせる溝を罫書きます。貼る前に交差部を仕上げてし まう人もいますが(作業だけを考えると、そちらの方が楽です)、1本目の力木を貼る時にほんの少しでもずれ たらおしまいになるので、私は貼ってから溝を切ります。 貼りつけた側の力木の溝が切れたら、1本目のブレースの溝にあわせて、2本目の力木に切り込みを入れる位置を罫書きます。 罫書けたら、ピラニア鋸で切り込みを入れ、 ノミで溝を切り落とします。ラフに溝が切れたら、幅、角度、深さを実際にあわ せながら微調整していきます。きつすぎず緩すぎず、ピッタリに合わせます。溝が切れれば、1本目同様、接着材を塗り、クラ ンプで締めます。金属製のクランプは、それ自体の重量が表板にストレスをかけるだけでなく、金属vs木材と圧倒的に力木より強力ですので、 締めようと思えばいくらでも締めることがけます。調子に乗って締めていると、力木を折ってしまったり、表板に力木がめり 込んだりします。そこまでいかなくても、力木の接着面が多少凸凹でも、木材が歪んで接着してしまいます。結果、表板が変 形した状態で接着したり、将来的に表板が割れたり、力木が折れたり外れたりという原因になります。

貼りつけた側の力木の溝が切れたら、1本目のブレースの溝にあわせて、2本目の力木に切り込みを入れる位置を罫書きます。 罫書けたら、ピラニア鋸で切り込みを入れ、 ノミで溝を切り落とします。ラフに溝が切れたら、幅、角度、深さを実際にあわ せながら微調整していきます。きつすぎず緩すぎず、ピッタリに合わせます。溝が切れれば、1本目同様、接着材を塗り、クラ ンプで締めます。金属製のクランプは、それ自体の重量が表板にストレスをかけるだけでなく、金属vs木材と圧倒的に力木より強力ですので、 締めようと思えばいくらでも締めることがけます。調子に乗って締めていると、力木を折ってしまったり、表板に力木がめり 込んだりします。そこまでいかなくても、力木の接着面が多少凸凹でも、木材が歪んで接着してしまいます。結果、表板が変 形した状態で接着したり、将来的に表板が割れたり、力木が折れたり外れたりという原因になります。 Xブレースが貼れれば、次に指板下の力木(正しい名称を知りません)を貼ります。Xブレースと異なり、この力木は直線面で 接着します。既に自動カンナで平面、厚みを出してありますので、サンディングで面の仕上げをするだけにしました。

Xブレースが貼れれば、次に指板下の力木(正しい名称を知りません)を貼ります。Xブレースと異なり、この力木は直線面で 接着します。既に自動カンナで平面、厚みを出してありますので、サンディングで面の仕上げをするだけにしました。 次にブリッジプレートを接着します。ブリッジプレートは、ローズウッドやメイプルが使われることが多いようです。主流は、 メイプルでしょうか。マーチンのギターもメイプルだったような気がします(少なくても私の持ってる1967年の00-21はメイプル)。 ローズウッドの方が強度が強いため、ピンレスブリッジの場合は、ローズウッドの方がよいと教わったのですが、事実確認はしていません。 また、杢のある部分は変形しやすいので、裏板の端材で、杢のない部分を選んで使っています。

次にブリッジプレートを接着します。ブリッジプレートは、ローズウッドやメイプルが使われることが多いようです。主流は、 メイプルでしょうか。マーチンのギターもメイプルだったような気がします(少なくても私の持ってる1967年の00-21はメイプル)。 ローズウッドの方が強度が強いため、ピンレスブリッジの場合は、ローズウッドの方がよいと教わったのですが、事実確認はしていません。 また、杢のある部分は変形しやすいので、裏板の端材で、杢のない部分を選んで使っています。 接着は タイトボンド2を使いました。なぜここからタイトボンド2に変えたのか。いつもどおり、深い理由は特にありませ ん。 あて木を表板側(傷防止)とプレート側(均等に力がかかるように)にあて、クランプで締めて接着します。あふれた接着 剤を乾く前に掃除するのもいつものとおりです。

接着は タイトボンド2を使いました。なぜここからタイトボンド2に変えたのか。いつもどおり、深い理由は特にありませ ん。 あて木を表板側(傷防止)とプレート側(均等に力がかかるように)にあて、クランプで締めて接着します。あふれた接着 剤を乾く前に掃除するのもいつものとおりです。 次にブリッジの下を通る力木を接着します。力木をノコギリでラフにカットした後、Xブレースの側面とぴったりと合う ように整形します。ノミの刃を滑らして、面を出します。実際には表板に何度も置いて、面が合うように微調整を繰り返します。箱にしてしま えば見えなくなる部分ですが、丁寧にする程、音が良くなると信じて、完璧を目指します。

次にブリッジの下を通る力木を接着します。力木をノコギリでラフにカットした後、Xブレースの側面とぴったりと合う ように整形します。ノミの刃を滑らして、面を出します。実際には表板に何度も置いて、面が合うように微調整を繰り返します。箱にしてしま えば見えなくなる部分ですが、丁寧にする程、音が良くなると信じて、完璧を目指します。

面の力木が貼れれば、補助の力木、ダブルXもどきを貼ります。普通はこのブレースは貼らないので、必要性はかなり怪し いですが、まあ人と同じじゃつまんないですから、理屈は抜きで個性とということで(アマチュアの暴論)。こちらは、両端が力木と接しますので、上記の力木より丁寧にかつ、一発合わせで(失敗すると短くなってしまうので、 やり直しがききません)。と言っても、当然失敗を見越して、多めに材料を用意しておくのが吉です。

面の力木が貼れれば、補助の力木、ダブルXもどきを貼ります。普通はこのブレースは貼らないので、必要性はかなり怪し いですが、まあ人と同じじゃつまんないですから、理屈は抜きで個性とということで(アマチュアの暴論)。こちらは、両端が力木と接しますので、上記の力木より丁寧にかつ、一発合わせで(失敗すると短くなってしまうので、 やり直しがききません)。と言っても、当然失敗を見越して、多めに材料を用意しておくのが吉です。 スプルースの端材(表板の切り落としたもの)を使って?ブレース上部に板を貼ります。一般的には三角形のものではなく、 長方形の板を貼るみたいですね。その辺りは、考え方もしくは好き好きということで。貼る意図はよくわかりませんが、開口 部の補強だろうと勝手に考えています。補強兼割れ止めになると思いますので、貼る方向は木目とクロスする方向(私の場合、 垂直にクロスではなく、斜めにクロスですが)に貼っています。

スプルースの端材(表板の切り落としたもの)を使って?ブレース上部に板を貼ります。一般的には三角形のものではなく、 長方形の板を貼るみたいですね。その辺りは、考え方もしくは好き好きということで。貼る意図はよくわかりませんが、開口 部の補強だろうと勝手に考えています。補強兼割れ止めになると思いますので、貼る方向は木目とクロスする方向(私の場合、 垂直にクロスではなく、斜めにクロスですが)に貼っています。 さて、次の補強を。マーチンの分解写真などをみるとわかると思いますが、サウンドホール横の補強は、板状の木片が貼ら れています。私は、今まで板状の補強材を貼ったことが無く、常に力木風のものを貼ってきましたので、今回もそれを踏襲し ます。どちらがいいのかはよくわかりません。サウンドホール回りは、穴があいている分、力が集中しやすい(弱いところに力は 逃げようとする)ので、それに対する補強の意味が強く、音響への影響は少ないと個人的に思っていますので、変形、割れな どを防ぐ効果さえ果たせればよいと思いますので、形状へのこだわりは余りなくてもいいようにも思います。加工自体はブリ ッジ周りの力木と同じで、Xブレースの側面と隙間なく密着するように加工しています。

さて、次の補強を。マーチンの分解写真などをみるとわかると思いますが、サウンドホール横の補強は、板状の木片が貼ら れています。私は、今まで板状の補強材を貼ったことが無く、常に力木風のものを貼ってきましたので、今回もそれを踏襲し ます。どちらがいいのかはよくわかりません。サウンドホール回りは、穴があいている分、力が集中しやすい(弱いところに力は 逃げようとする)ので、それに対する補強の意味が強く、音響への影響は少ないと個人的に思っていますので、変形、割れな どを防ぐ効果さえ果たせればよいと思いますので、形状へのこだわりは余りなくてもいいようにも思います。加工自体はブリ ッジ周りの力木と同じで、Xブレースの側面と隙間なく密着するように加工しています。 次に、Xブレースと側板を繋ぐ力木を整形します。作業は他の力木と同様、隙間ができないように面をぴったりとノミで削 って合わせます。アコースティックギターの力木は本数が多いので、1本1本貼っていたら、いくら時間があっても足りません。 そこで、一緒に貼れる分は、できるだけまとめて貼るようにしています。アマチュアは製作時間が限られますので、納期が無い とはいえ、できるだけ効率的に進めたいところです。

次に、Xブレースと側板を繋ぐ力木を整形します。作業は他の力木と同様、隙間ができないように面をぴったりとノミで削 って合わせます。アコースティックギターの力木は本数が多いので、1本1本貼っていたら、いくら時間があっても足りません。 そこで、一緒に貼れる分は、できるだけまとめて貼るようにしています。アマチュアは製作時間が限られますので、納期が無い とはいえ、できるだけ効率的に進めたいところです。 力木が貼れれば、力木の面取りをします。裏板のように交差の力木と異なり、表板の力木は複雑に交差していますので、カ ンナを使えるのは指板下の力木だけで、後の力木はノミで面を取っていきます。

力木が貼れれば、力木の面取りをします。裏板のように交差の力木と異なり、表板の力木は複雑に交差していますので、カ ンナを使えるのは指板下の力木だけで、後の力木はノミで面を取っていきます。 表板の力木が組めたら、タッピングで音を確認します。実際には右手で持ちあげて、左手で叩く(左利きなので)のですが、 写真撮影の都合上、下に置いて撮っています。箱にしてしまうと、力木を調整できない(サウンドホールから手探りでする人 もいるようですが、私は腕が太くてうまく入らない)のでこの段階で調整します。タッピングは指先でする人もいますが、私 は拳骨で叩いてするタイプです。音の良し悪しだけでなく、力木が外れていないかも、音で確認します。

表板の力木が組めたら、タッピングで音を確認します。実際には右手で持ちあげて、左手で叩く(左利きなので)のですが、 写真撮影の都合上、下に置いて撮っています。箱にしてしまうと、力木を調整できない(サウンドホールから手探りでする人 もいるようですが、私は腕が太くてうまく入らない)のでこの段階で調整します。タッピングは指先でする人もいますが、私 は拳骨で叩いてするタイプです。音の良し悪しだけでなく、力木が外れていないかも、音で確認します。 さて、このギターの叩いた感じは、低音部の響きが物足りないのと、高音部の音の硬さが足りないように感じました。力木 の外れはなさそうです。力木をいじって調整することにしました。低音側は、太め(12mm幅)の?ブレースを入れたので、響きが押さえられ気味になるようです。そこで少しスキャロップを 入れてみました(2mm程度)。あまりスキャロップが深いとブーミーな音になることがあると聞いたことがあるので、遠慮気 味に入れておきました。

さて、このギターの叩いた感じは、低音部の響きが物足りないのと、高音部の音の硬さが足りないように感じました。力木 の外れはなさそうです。力木をいじって調整することにしました。低音側は、太め(12mm幅)の?ブレースを入れたので、響きが押さえられ気味になるようです。そこで少しスキャロップを 入れてみました(2mm程度)。あまりスキャロップが深いとブーミーな音になることがあると聞いたことがあるので、遠慮気 味に入れておきました。