| 不純な動機

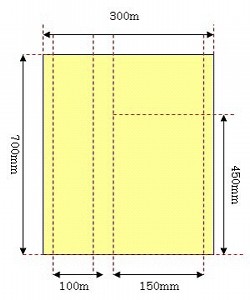

逆に一定サイズ未満、例えば横幅が足りなくてクラシックギターサイズが取れない材料などは、半端もの扱いで、結構お値段が割安にな ったりするようです。 もう少し具体的に書くと、材の種類にもよりますが、300mm×2100mm×30mmぐらいの材が、比較的割安で売られているの を見かけます。例えば、Martinの0サイズの場合、最大幅13 5/8inch(約346mm)ですので、上手に木取りできれば、側板と裏板が3セット 分取れます。 そう考えると、限られた資金の中で、最大限の効果を得るには、小さいサイズのギターに取り組むのはかなり財布に優しい選択になるよ うな気がしてきました。 |

| 設計のコンセプト

次にボディ長は、通常スケールのギターから違和感なく持ち換えられるギターにしたいと思っていますので、弦長は630mmで考えています。 12フレットジョイントで考えると、ブリッジ位置(サドル位置)はジョイント部から315mm+αの位置にきます。 実際にギターを弾いているとわかると思うのですが、ブリッジの後ろあたりは弾いた時に非常に振動する部分で、この部分が少ないと、 音を出すのに不利になります。「MARTIN SIZE 5」のようにボディ長が400mm程度だと、630mmスケールをとってしまうと、(ブリッジのサド ルから後ろが20mmと仮定して)、400mm-(315mm+α+20mm)ブリッジの後ろは55mm程度、エンドブロックがあります ので、実際に振動できる部分は35mm程度になってしまいます。 そこで、630mmのスケールでも十分共鳴部分を確保できるよう、ボディ長を450mm以上取り、共鳴部をある程度確保することとしました。 上記のコンセプトに基づき、290mm×455mmで設計したのが、今回のギターです。 またギターを作る場合、例えばクラシックギターでロゼッタ(口輪)が赤ベースの場合、パーフリングまで統一して赤のものにすると、 デザイン的に逆に野暮ったくなったりする場合があります。そのあたりは、プロの作品などを参考にするとよいかもしれません。 |

| 材料について

整形済み材で買っても結構費用はかかりますが、キットと違い、自分の気に入った材料を自由に使えますし、ある程度、形も自由になります。 銘木店から大きい材を買い切り出す方法なら、更に自由に材も選べますし、形も自由ですが、手間と時間は一番かかります(決して割安とも限 りません)。 購入した木材は、乾燥具合までわからない場合が多いので、しばらく寝かせておいて、自然乾燥させ、反りを出してやります。反りが出た後に 製材しますので、ぎりぎりの大きさの材では、使い物にならない場合があります。。 |

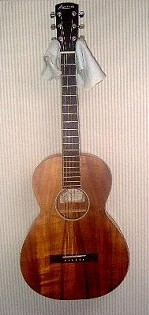

ギター製作の心得や手順、方法などは、書籍やビデオ・DVD、更にはhomepage・blogなど、しっかり整理されたものが多く有り、今更、 私が書くまでも無い気もするのですが、どちらもレベルが高いので、もう少し低いレベルで私がアプローチするのも有りでしょう。さて、何故PARLOR GUITARを題材に選んだかです。 まず、全体に小ぶりなので、大きな材料が必要ありません。楽器に使う木材につい ては、材料の長さが倍になったら値段も倍・・・ということは無く、3倍にも4倍にもなります。

ギター製作の心得や手順、方法などは、書籍やビデオ・DVD、更にはhomepage・blogなど、しっかり整理されたものが多く有り、今更、 私が書くまでも無い気もするのですが、どちらもレベルが高いので、もう少し低いレベルで私がアプローチするのも有りでしょう。さて、何故PARLOR GUITARを題材に選んだかです。 まず、全体に小ぶりなので、大きな材料が必要ありません。楽器に使う木材につい ては、材料の長さが倍になったら値段も倍・・・ということは無く、3倍にも4倍にもなります。 今回の出発点は、半端物として高品質な材料が安価で手に入る端材を使って作ることにあります。ちょうど手元に2200mm×350mm×30mmの フレイムメイプル材があります。それを使うことにします。前段では、書きませんでしたが、木材には白太(皮に近い部分)といわれる色の薄い柔らかい部分と赤身(芯部分)といわれる赤みの強い 硬い部分があります。これをできるだけ外して取りたいので、ボディ幅は300mm以内に抑えることにしました。

今回の出発点は、半端物として高品質な材料が安価で手に入る端材を使って作ることにあります。ちょうど手元に2200mm×350mm×30mmの フレイムメイプル材があります。それを使うことにします。前段では、書きませんでしたが、木材には白太(皮に近い部分)といわれる色の薄い柔らかい部分と赤身(芯部分)といわれる赤みの強い 硬い部分があります。これをできるだけ外して取りたいので、ボディ幅は300mm以内に抑えることにしました。 ギター製作は、ショップからキットを購入して作る方もいれば、ギター材店からある程度切り出された材から作る方(これが一番多い!?)、 銘木店(唐木屋)から大きな材を買って、自己乾燥し、切り出される方もいます。一番手軽なのは、キットから作ることですが、それなりにコストはかかります。例えば、stew-macからローズウッドのギターキットを買えば、 送料込みで6万円+ペグ代になります(2009年9月7日時点。塗料、接着剤等々の消耗品や工具は別途)。

ギター製作は、ショップからキットを購入して作る方もいれば、ギター材店からある程度切り出された材から作る方(これが一番多い!?)、 銘木店(唐木屋)から大きな材を買って、自己乾燥し、切り出される方もいます。一番手軽なのは、キットから作ることですが、それなりにコストはかかります。例えば、stew-macからローズウッドのギターキットを買えば、 送料込みで6万円+ペグ代になります(2009年9月7日時点。塗料、接着剤等々の消耗品や工具は別途)。